小さいころから健康に過ごしてきたほのさん(@mo_______no18)。しかしある日突然、これまで当たり前にできていたことが次々とできなくなります。医師から告げられた病名は「自己免疫性大脳辺縁系脳炎」でした。

自己抗体が脳を攻撃することで、痙攣や記憶障害、意識障害などを引き起こすこの病気。急激な変化に戸惑いながらも向き合ってきたほのさんに、これまでの経緯や思いを聞きました。

何が起きているのか理解できなかった

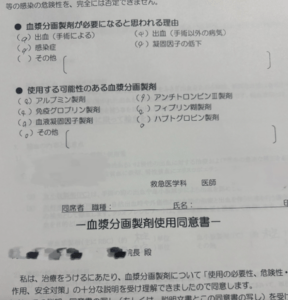

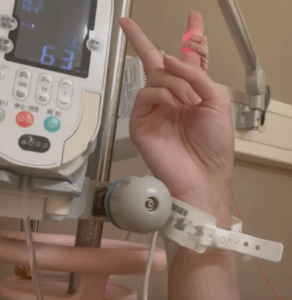

大学4年生の21歳のとき、ほのさんに初めて発作が起こりました。約2週間にわたり記憶がなく、その間は1分間隔で痙攣を繰り返し、40℃近い高熱も続いていたといいます。すぐにステロイドパルス療法や免疫グロブリン大量静注療法、血漿交換などの治療が行われました。

意識が戻ったのはICUの病室。友人や家族が「大丈夫だよ、落ち着いて」と声をかける場面の記憶だけが曖昧に残っていましたが、自分の置かれている状況は理解できないままでした。

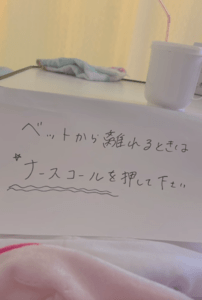

その後も、ほのさんはすぐに元の生活に戻ることはできませんでした。近時記憶障害により、新しい出来事や直前の出来事を覚えられず「ここは病院」と何度説明されても場所が分からず、パニックになることもあったそうです。

そこで医療スタッフは、混乱を少しでも減らすため「ここは〇〇病院の集中治療室です」「困ったときはナースコールを押してください」といった貼り紙を病室に用意してくれました。

自力で起き上がったり寝返りを打ったりすることもできず、看護師による定期的な体位変換が必要だったほのさん。嚥下機能も低下していたため食事はとれず、約3ヶ月間は経管栄養で過ごしました。

その後、ほのさんは、発症直後の自分の様子が映った動画を見せてもらうことになります。そこには、身体は無意識に動き、会話のつじつまが合わず、視線も定まらない姿が映っていたのです。

「現実とは思えないほど衝撃的でした。きっと、事実を認めたくなかったんだと思います」と、当時の気持ちを振り返っています。

「なんでできないの、なんで私なの」と、病室の天井を見上げ、涙を流すこともありました。そんなとき、支えになったのは家族と友達の存在でした。ほのさんがたとえ思い出せなくても「ほのの友達の〇〇だよ。よろしくね」と何度も会いに来てくれたり、写真を送ってくれたりしました。

患者という立場を経験し、医療従事者への目標が明確に

医療系大学4年生のほのさんは、長期入院のため国家試験を受けられず留年となりました。現在は復学し、再び4年生として学んでいます。就職活動も行っていましたが、最終面接前に救急搬送され、辞退を余儀なくされました。

当時は「なぜこのタイミングで病気になったのか」と、自分を責めていたといいます。

幼い頃から人の役に立つことが好きで、小学生の頃から医療従事者になる夢を抱き続けてきたほのさん。患者という立場になり、大学の授業や教科書では学ぶことができないことをたくさん経験しました。

いろいろな医療者と関わるなかで、医療の対象は「病気」ではなく「ひと」だということを改めて実感したのです。

「今の私があるのは、患者に寄り添った医療を提供してもらったからだと思います。私も患者さんやご家族の心に寄り添った医療ができる医療従事者になりたいです!」と話していました。

家族の言葉をきっかけに…

現在、病気は寛解していますが、後遺症の記憶障害とは向き合い続けているほのさん。通院では、高次脳機能リハビリとして作業療法や言語聴覚療法を受けています。

退院したとき、外の景色や空気がとても新鮮に感じられ、見慣れた風景がまるで初めて見るもののようでした。

「退院後に初めて食べたアイスクリームは、今でも忘れられません」と振り返ります。

再発の可能性があるため生活には制限があり、高容量のステロイドや免疫抑制剤の服用に伴い、感染対策も欠かせません。服薬は現在ほのさん自身で管理していますが、退院直後は家族の支えが必要だったといいます。

治療を続けても回復を実感できず「頑張っても報われないなら何もしたくない」と気持ちが落ち込んだ時期もありました。

そんなとき、家族からかけられたのが「どんな選択も間違いではないし、逃げでもない。十分頑張っている人に、これ以上頑張れとは言わない。でも、ほのの未来を今諦めてしまうのは、もったいないんじゃない?」という言葉でした。

その言葉に背中を押され「病気に負けてやりたいことや夢を諦める人生は嫌だ!」と思うようになります。

現在も定期的に免疫グロブリンの大量投与のため入退院を続けていますが、それを生きていくうえで必要な治療として受け止めています。治療には献血によって作られた血漿が使われていることから、周囲の支えや多くの人への感謝の気持ちを、より強く抱くようになったそうです。

リハビリの積み重ねにより、現在は自分で食事をとり、ゆっくりと歩くこともできるようになりました。

「自己免疫性大脳辺縁系脳炎」を多くの人に知ってほしい

自己免疫性大脳辺縁系脳炎は珍しく、まだ十分に知られていない病気です。ほのさんは、この病気の存在を少しでも多くの人に知ってもらいたいと考え、SNSでの発信を始めました。

今後は、闘病の記録に加え、気持ちが揺れる日も含めた日常を発信し「同じように悩む人の励みになれたら嬉しいです」と話しています。

これからの目標は、大学を卒業後、医学系の大学院に進学すること。自身の経験を生かし、病気と向き合う人や研究が十分に進んでいない医療分野に貢献したいと考えています。

また、以前は旅行が趣味だったことから、主治医の許可を得て再び旅行ができるよう、体力づくりやリハビリにも取り組んでいるそうです。

ほのさんのSNSでは「自分の幸せに気づかされました」「応援してます」というコメントや、同じような病気の人からは「一緒に乗り越えようね」などのコメントが寄せられていました。こうした繋がりがどんどん広がり「自己免疫性大脳辺縁系脳炎」という病気を知るきっかけとなってほしいですね。