岡山県瀬戸内市は、「雪ん子」や「つる」などの作品で国際的に名高い人形師・竹田喜之助を輩出した場所。プロアマ問わず糸操り人形劇が盛んで、毎年夏に開催される糸操り人形劇のフェスティバル「喜之助人形劇フェスタ」は1988年より30回以上続いています。そんな瀬戸内市で、糸操り人形の魅力を独自の新聞で紹介する小学生がいると聞き、訪れました。

発刊2年目となる「子ども新聞」

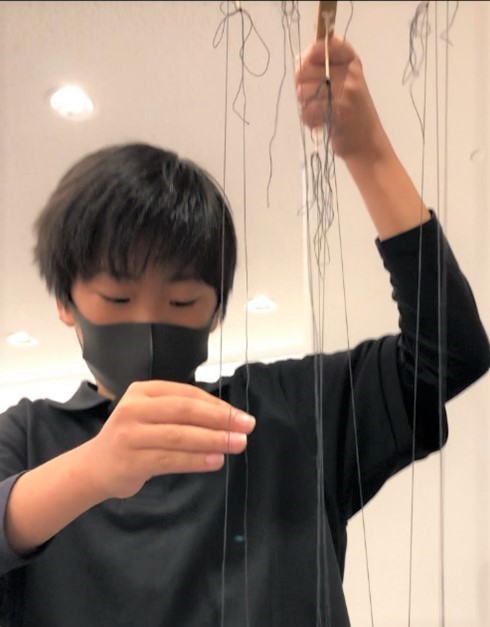

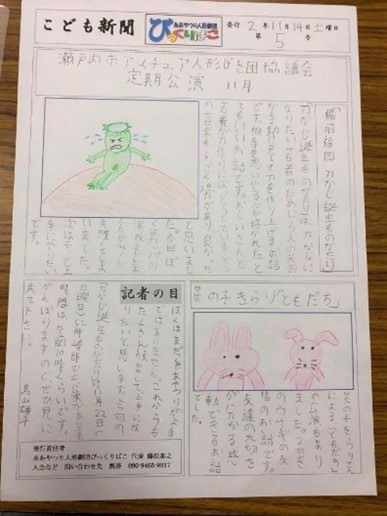

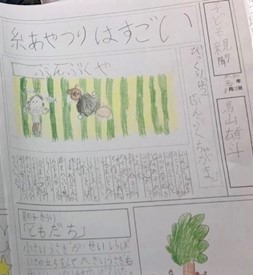

めあての新聞は、瀬戸内市中央公民館に展示されていました。その名も「こども新聞」。現在第5号まで発行され、2年目に突入。記事も絵も、すべて手書きフルカラーの一点もの。取材・執筆・編集を一手に引き受けている鳥山雄斗さんは、なんと9歳(瀬戸内市立行幸小学校4年生)。瀬戸内市のアマチュア人形劇団「糸あやつり人形劇団びっくりばこ」に所属しているといいます。

書きたいことが次々出てくる秘密

いつもは取材する側の鳥山記者に、突撃取材しました。急な依頼にも関わらず、終始朗らかな鳥山記者。

「このことを書きたい、っていうのがあって、でもそれはあんまりうまいこと書けんから、最初は(結構やみくもに)書き始めて、書いとったら、なんか次から次に書きたいことが出てくる。言葉が足りんし、いいように書けない時はお母さんに手伝ってもらう。こういうことを言いたいんじゃってお母さんに話しながら、順番を変えたり、言い換えたりしたら、自分の言いたかったことになってくる。そしたら、またその続きに書きたいことが出てくる感じ」

文章と絵の下書きを何枚も書き、親子での編集会議で不足原稿を追加してから見出しを決定、清書と同じサイズの紙に書き取り、文字の割付をし、やっと清書に入る、約二日間にわたる作業。こんなに手間がかかることを毎回行えるのは、大切な読者である劇団メンバーがいればこそ。「あらすじでだけじゃなくテーマや大切な所を絶対書いてくれる」「これだけ短い文章にきちんとまとめている」といったメンバーからの反応も励みになるといいます。

劇団専属記者となったきっかけ

そもそものきっかけは、小3で参加した瀬戸内市民図書館での子ども向け講座「新聞をつくってみよう!」と、それに続く「喜之助人形劇フェスタ」での新聞づくり。取材に挑む姿勢と紙面の完成度が、劇団代表の藤原泰之さんの目にとまった。「他とは全然ちがっていて、出来がよかった。人形劇の仕掛けを、自分が納得するまでとことん観察していた」

藤原さんからの依頼で、夏には劇団の専属記者に着任し、続いて劇団員として参加するようになったそうです。

毎号の『記者の目』で、鳥山記者は一歩ずつ「糸あやつり人形ならではの面白さ」を深めています。これは、人形も仕掛けも全て手作りで行っているこの劇団ならではの視点で、専属記者の真骨頂。本質にこだわる鳥山記者について、藤原さんは「見方が他の人と違う。人形劇の肝の所を『どうしてそうなるん』と聞いてくる。本質に迫る質問をする。」と大絶賛。本人に伝えると「……日常が暇だから」と少し照れた様子。

何でも自分で作るクリエイター

人形劇の練習が休みのときには、自宅で色々なものを工作するという鳥山記者。人形劇ではクルクル回る仕掛けが好きとあり、工作には動きを工夫したアイデアが随所に。紙でつくったロボットは腕も指も可動式。巨大なすごろくには至る所にびっくりするような仕掛けがあり、なかなかゴール出来ないという斬新な設計。「時間がある時になんとなく作り始めて、作っているうちにアイデアが浮かんで、それがプラスされていくのが面白くてどんどん作ってしまう」と、試行錯誤する中で新しい発想がわいてくる楽しさを嬉しそうに語ってくれました。こうした発想力が人形や小道具作りに活かされる日は近そうです。

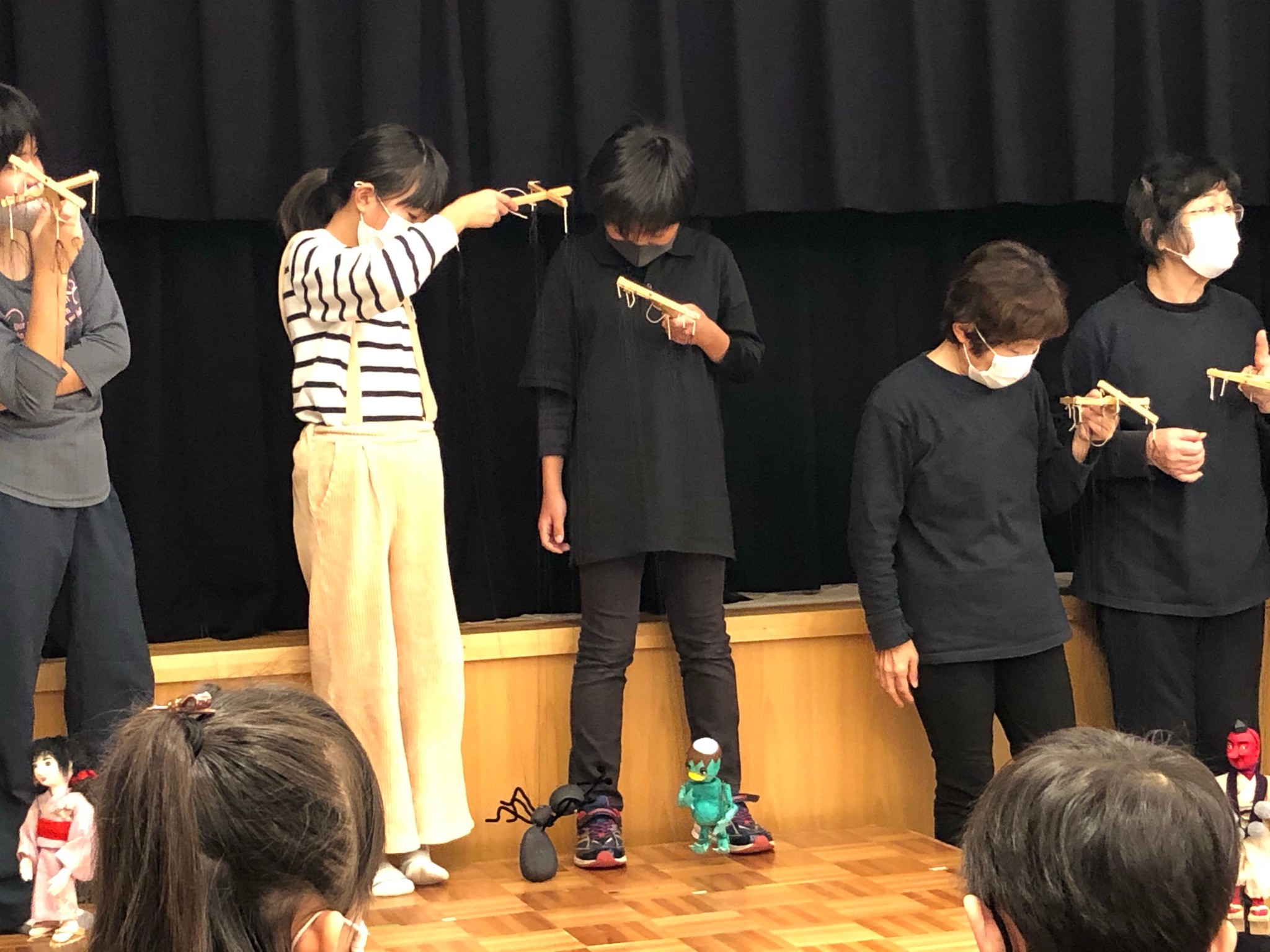

劇団員として、記者として

「糸あやつり人形劇団びっくりばこ」は小学生からおじいちゃんおばあちゃんまで幅広いメンバー構成。複雑な段取り調整などを、年齢に関係なく全員が対等に意見を交換しながら進めていきます。取材当日の稽古場には「失敗するのが大事なんよ、やってごらん」という声が響き、挑戦を後押しする温かさと緊張感が共存しています。全員が目配せでタイミングを取りながら場面を展開していき、かわいらしい動きの人形たちの周りには熱気と集中力があふれていました。鳥山記者は、劇団員として様々な役柄に挑戦すると同時に、記者として眼力鋭く公演を見つめます。次号の『こども新聞』に期待が高まります。

2013年結成の劇団(瀬戸内市アマチュア人形劇団協議会所属、代表藤原泰之)。糸あやつり人形劇の可能性を模索し、様々なアイデアを加えながら新しい表現に挑戦し続けている。瀬戸内市中央公民館を活動拠点とし、人形や小道具、舞台装置に至るまで全て手作り。劇団員は瀬戸内市周辺に住む人形劇初心者から公民館講座の指導者まで多様なメンバー13名で構成。主な演目は「びっくり大サーカス」「ぶんぶくちゃがま」など。次回公演は12月13日(日)10時半~瀬戸内市民図書館にて開催